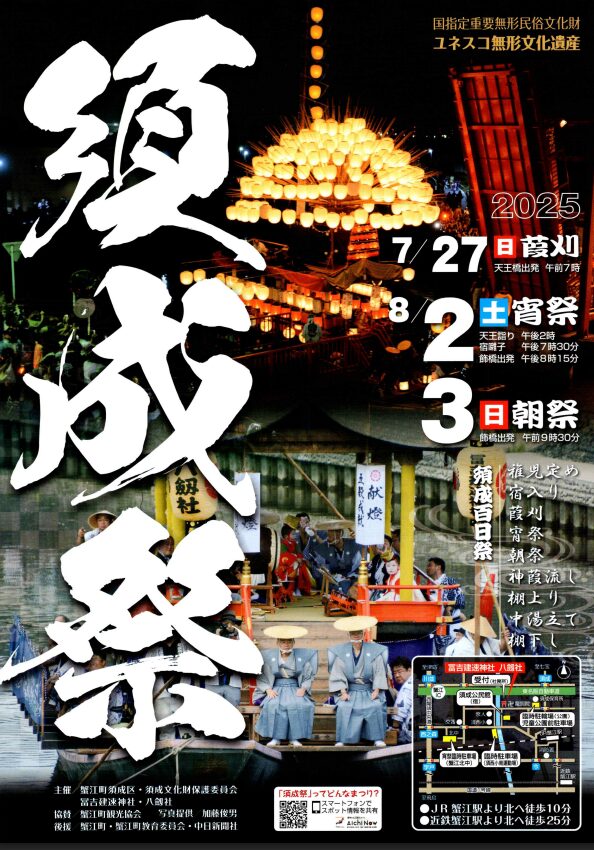

2025年8月2日、愛知県蟹江町で開催された「須成祭(すなりまつり)」の宵祭(よいまつり)に参加してきました。400年以上の歴史を持ち、ユネスコ無形文化遺産にも登録されているこの祭りは、蟹江町の夏を彩る一大イベントです。今回は、実際に足を運んで分かった須成祭の魅力や印象に残ったことをブログにまとめます。最後に祭りの攻略方法も解説しますのでご期待下さい。

須成祭(すなりまつり)とは?

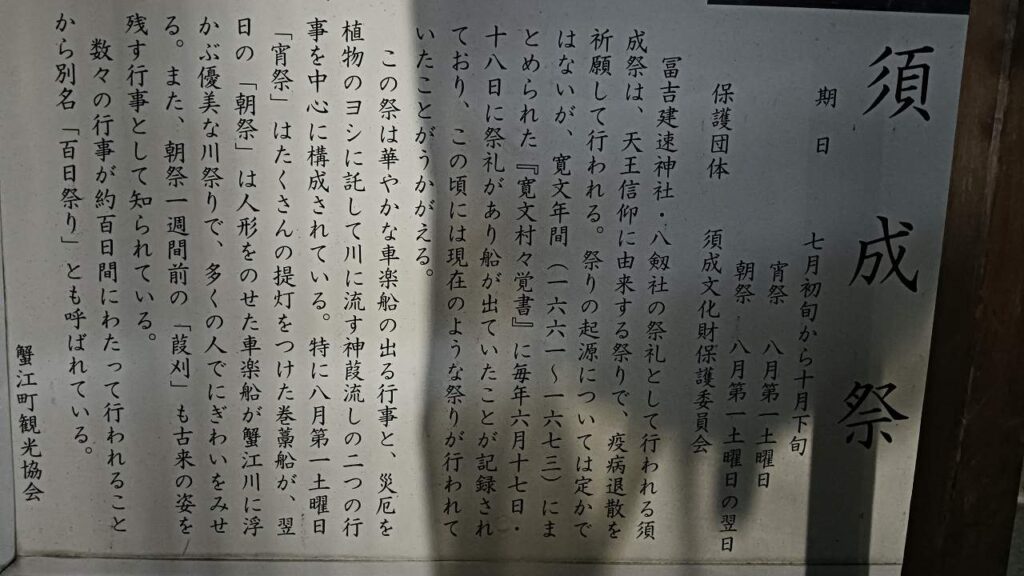

須成祭は、蟹江町北部の須成地区にある「冨吉建速神社(とみよしたけはやじんじゃ)」と八剱社(はちけんしゃ)を氏神とする川祭で、7月初旬から10月下旬までの約100日間にわたる一連の行事が特徴です。このため「百日祭」とも呼ばれます。祭りは「車楽船(だんじりぶね)行事」と「神葭(みよし)流し」の二部構成で、宵祭はその中でも特に幻想的な雰囲気が魅力です。

保護団体 須成建速神社・八剣社文化財保護委員会

期日 七月初旬から十月下旬

宵祭:八月第一土曜日

朝祭:八月第一土曜日の翌日

冨吉建速神社(とみよしたけはやじんじゃ)」と八剱社(はちけんしゃ)の祭礼として行われる「須成祭」は、天王信仰に由来する祭りで、疫病退散を祈願して行われる。祭りの起源については定かではないが、寛文年間(1661〜1673)にまとめられた「覚文村々覚書」に毎年6月17日・18日に祭礼があり船が出ていたことが記録されており、この頃には現在のような祭りがおこなわれていたことがうかがえる。この祭は華やかな車楽船の出る行事と、災厄を植物のヨシに託して川に流す神葭流しの二つの行事を中心に構成されている。特に8月第一土曜日の「宵祭」はたくさんの提灯をつけた巻藁船が、翌日の「朝祭」は人形をのせた車楽船が蟹江川に浮かぶ優美な川祭りで、多くの人で賑わいをみせる。また、朝祭一週間前の「葭刈」も古来の姿を残す行事として知られている。 数々の行事が約百日間にわたって行われることから別名「百日祭り」とも呼ばれている。

蟹江町観光協会

宵祭の幻想的な光景

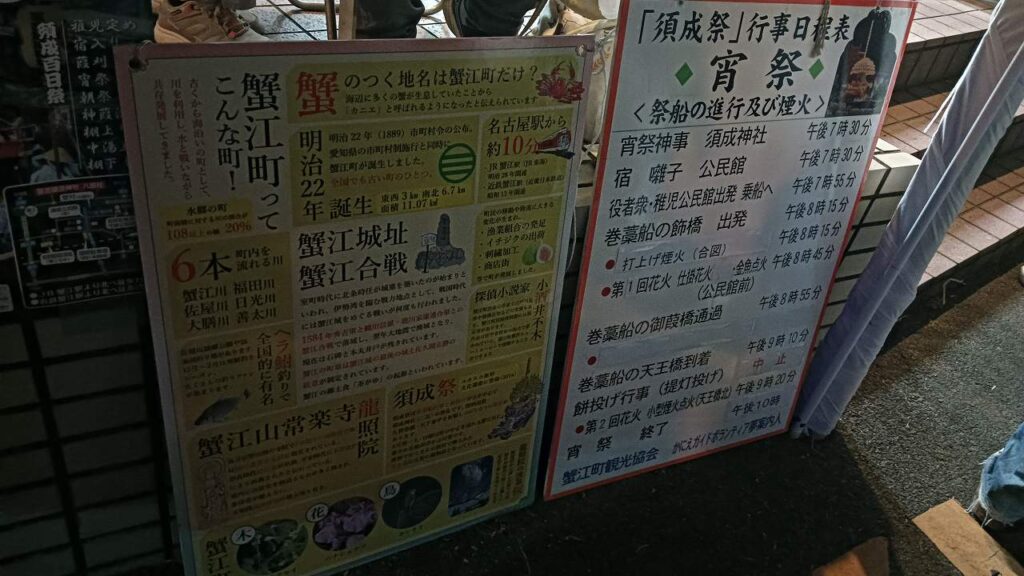

8月3日(土)の宵祭は、蟹江川に浮かぶ巻藁船(まきわらぶね)が主役。船には365個の提灯(1年の日数を表す)、12個の縦に並ぶ提灯(1年の月数)、そして30個のほおずき提灯(1月の日数)が飾られ、夜の川面を優雅に進む姿は息をのむほど美しいものでした。

特に、御葭橋(みよしばし)の右岸側が船を通すために跳ね上がる光景は、川祭りならではの迫力がありました。提灯の明かりが水面に映り、祭囃子の音が響き合う様子は、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのようでした。

御葭橋(みよしばし)の遠くに巻藁船(まきわらぶね)が見えます。まだ橋はあがらず通行人もいます。

橋が上がりはじめました!

橋があがったけれども、結構ギリギリです。巻き藁船が橋に擦った音がしました!なんでも提灯が橋にあたって灯が消えることも過去にあったと近くの人が話していました。

巻き藁船通過時に花火が点火されます!

「祝須成祭蟹江町」の文字が表示されました!大成功!

女性参加の解禁という新時代

今年の須成祭では、歴史的な変化がありました。従来、男性のみが参加してきたこの祭りで、初めて女性の参加が認められ、稚児役として女児2人が船でお囃子を演奏しました。

このニュースは地元でも話題になっており、伝統を守りつつも現代の社会変化に対応する姿勢に、祭りの未来への可能性を感じました。地元の方々もこの変化を自然に受け入れている様子で、祭りの雰囲気は温かく、進化し続ける伝統の強さを感じました。

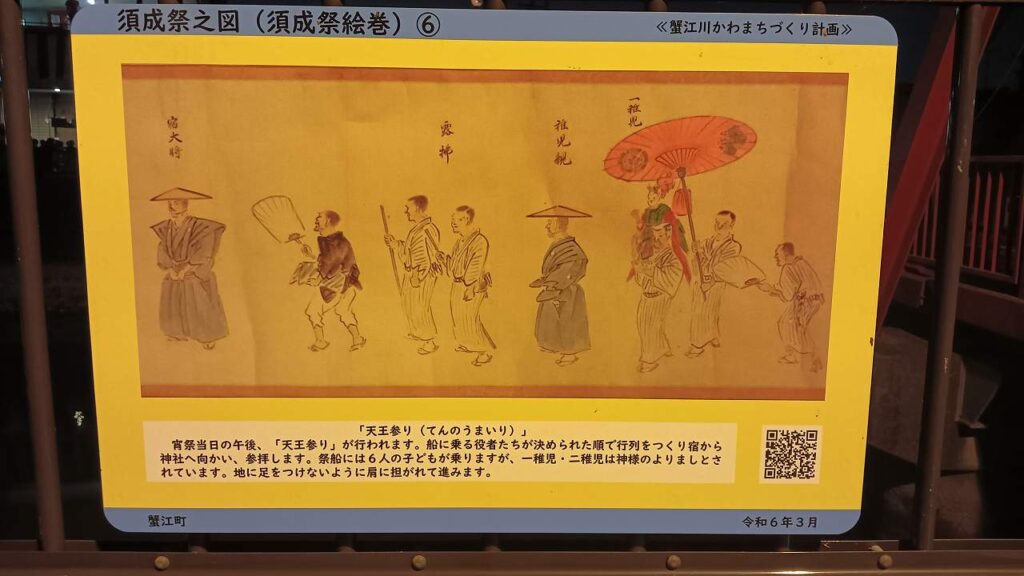

宵祭当日の午後、「天王参り」が行われます。船に乗る役者たちが決められた順で行列をつくり宿から神社へと向かい、参拝します。祭船には6人の子供が乗りますが、一稚児・二稚児は神様のよりましとされています。地に足をつけないように肩に担がれて進みます。

地域の温かさと臨時シャトルバスの便利さ

宵祭当日は、近鉄蟹江駅から祭会場まで無料の臨時シャトルバスが運行されており、アクセスが非常に便利です。ただJR蟹江駅の方が近く歩いていけるのでJR蟹江駅で移動する方がお勧めです。

蟹江町マルシェdeナイトと屋上観覧

祭人(さいと)という蟹江町観光交流センターでは、宵祭に合わせて「蟹江町マルシェdeナイト」が開催されました。

蟹江町の街ガチャ発見!おもしろい。

花火のサプライズ:御葭橋と天王橋

宵祭では、2回の花火が打ち上げられ、会場が一気に盛り上がります。まずは御葭橋に巻き藁船が到着した際に花火に点火されます。「須成祭」という文字が浮かび上がる演出は、参加者全員を驚かせ、感動を与えてくれました。

次に、天王橋に巻き藁船が到着した後に花火が打ち上げられます。祭りのフィナーレです。

子供が親に花火をみるまで祭りに居たいとねだっている声が聞こえてきました。21時10分頃の打ち上げだったので小さい子供だと寝てしまうので親も大変そうでした。

感想と今後の楽しみ

初めて須成祭に参加して、伝統と現代が融合した素晴らしい祭りだと感じました。巻藁船の幻想的な美しさ、女性参加という新たな一歩、そして地域の温かさが心に残りました。来年は朝祭や神葭流しの神事も見学してみたいと思います。また、祭人ミュージアムではVRで巻藁船を間近に見られる展示もあるそうなので、祭りの雰囲気を年中楽しみたい方にもおすすめです。

蟹江町の須成祭は、歴史と文化を肌で感じられる貴重な機会でした。ぜひ皆さんも、来年の夏は蟹江町を訪れて、この幻想的な川祭を体験してみてください!

「須成祭」宵祭は無形文化財なのになぜマイナーなのか?

祭りの帰り際に「「瀬戸焼き物祭り」は凄く人が多かったのに、「須成祭」は人すくないね。ユネスコ無形文化財にも認定されているのにねぇ・・・」と話しているのが聞こえてきました。

須成祭は蟹江町の須成地区に根ざした祭りで、地元住民による伝統の継承を重視しているようです。ユネスコ無形文化遺産に「山・鉾・屋台行事」の一部として2016年に認められましたが、京都祇園祭や博多祇園山笠のような全国的な知名度を持つ祭りに比べると、規模や観光地としての認知度が低いです。

おそらくSNSや観光プラットフォームでの露出が少なく、プロモーションを行っていないためだと思います。あと屋台も少なく、なんなら会場周辺にはコンビニもありません。ヨシヅヤがあるくらいですが夜は閉店してしまいます。これらが祭りの知名度が低い原因かと思います。

もっとも地元重視・伝統重視の祭りでオーバーツーリズムも無くてそれはそれで良いのかも知れません。

「須成祭」宵祭の攻略方法を解説!

最後に、「須成祭」宵祭の攻略方法を自分なりにまとめておきます。これから「須成祭」宵祭に行く方の参考になれば幸いです。

・JR蟹江駅から徒歩がお勧め

・コンビニは無い・自販機もほとんどない飲み物を早目に入手すること

・トイレは駅で済ませておくこと

・屋台は「冨吉建速神社(とみよしたけはやじんじゃ)」「八剱社(はちけんしゃ)」「祭人」くらいにしかない

・「公民館」「御葭橋」「天王橋」と移動して見て行くのがお勧め。

・テレビ局のカメラマンがいるのでついていくと良い場所ばかりで見る事ができる

・「公民館」で大村県知事が来賓としていらしいるのを見る事ができた

・「天王橋」到着後の花火が見所の1つなので最後までみるのがお勧め

・「屋台」は凄い人になるので期待してはいけない

公民館前に宵祭りのタイムスケジュールが掲示されている。祭りの流れが分かる。

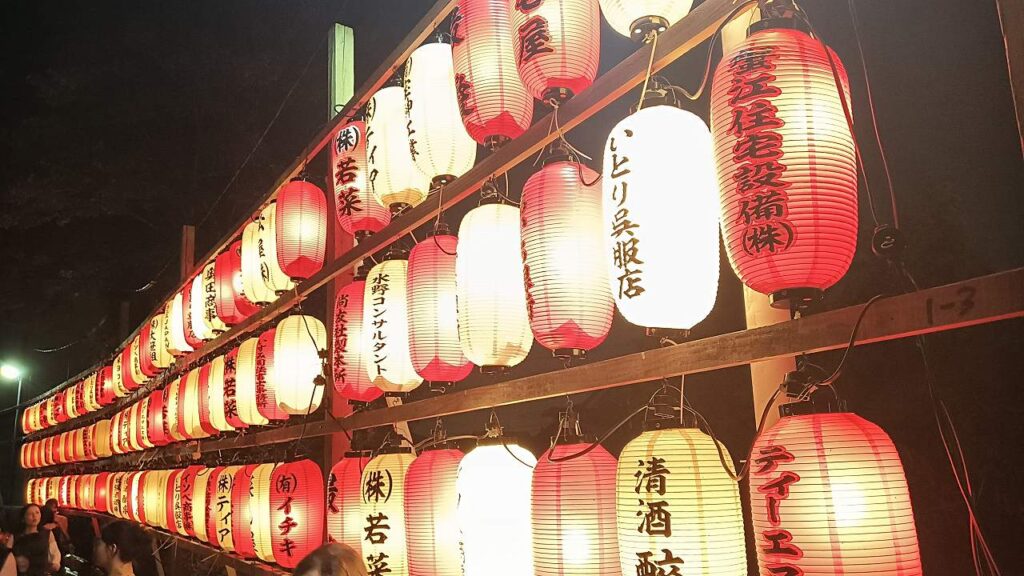

公民館前に協賛企業の提灯が飾られていて撮影スポットになっていました。

御葭橋から南側には交通規制で行けなくなります。天王橋方面にしか移動できなくなりますのでご注意ください。

余談:名古屋駅で一杯やって帰る

帰路に着く際にご飯を食べていなかったので名古屋駅の備長扇屋で一杯やって帰る事にしました。株主優待券があったので生ビール大を頼んでたらふく食べましたが、終電になってしまい最後歩いて帰ることに・・・皆さんご注意ください。

蟹江町周辺は店舗が見当たらなかったので名古屋駅で一杯やることに!

酒弱いのに生ビール大を注文!うめぇえっぇー

焼き鳥も沢山ちゅうもんしました。

そして今日も幸せな気持ちで帰路に着くのでした。

コメント